Indian Pacific Eastbound Day 2

2日目の朝、眠い目をこすりながら窓の外を覗くと、北東方向の空が明るくなり始めていました。

寝ぼけてうとうとしていると、列車が速度を落とし停車しました。

隣に貨物列車がいて、列車交換しているようです。

豪州の大陸横断鉄道は、PerthとAdelaide間は単線区間が多く、列車同士がすれ違うために、複線の停車場(駅または信号場)で待機する必要があります。

遥か彼方には、Table Mountain(台形状に残った山)が微かに見えました。

外はだいぶ明るくなり、地平線から太陽が昇り始めました。

給水塔などの建築物や電線が見えるので、小さな町に到着したようです。

ここはRawlinnaという町で、Kalgoorlieから約400kmの東方に位置しています。

この町は、Jumbuckで繁栄しました。Jumbuckとは豪州の俗語で、羊を意味します。Jumbuckという言葉は、豪州の第二の国歌と言われる’Waltzing Matilda’の歌詞にも含まれています。

Rawlinnaは、豪州で羊を出荷する最大の駅として知られ、取り扱う牧羊地の面積は実にSydney大都市圏と同じくらいというので驚きます。

駅の前には、長机がたくさん並べてありました。

Indian PacificのSydney発、Perth着(西行き)の便は、夕方にこの駅に到着しますが、その際に乗客が屋外で夕食をいただくoutback体験するための設備なのです。

東行きの便は、早朝に到着して一時停車するだけですが、乗客は下車することが出来ます。

僕は車内で運動できず体がなまりそうなので、外を散歩してみることにしました。家族にも声をかけてみましたが、布団に入ったまま起き出す気配がありません。

昨夜はKalgoorlieの観光終了が遅い時間だったので、子供たちは眠い様子で、他の乗客たちも大部分が休んでいるようです。

そして、RawlinnaもKalgoorlieと同様に、昼は暑く夜は寒い砂漠気候なので、この日の朝もだいぶ冷え込み、厚手の防寒着無しでは外出が躊躇われるほどです。

外に出て、冷たく新鮮な空気を吸うと頭の芯までひんやりとします。

東北地方の寒さが懐かしく思い出されました。

専属の音楽家は、朝から静かに歌っていましたが、乗客はほとんど下車せず、誰も聴いていないのでちょっと可哀そうでした。

荒野にぽつんと佇む列車は、太陽を背にして線路に反射する光が輝き、絵になる風景です

列車をあらためて眺めると、その大きさに驚かされます。

でも、豪州の果てしないほど広い大地と比較すると、この長大編成の列車も豆粒のような存在です。まして、我々人間は砂のように小さな存在に過ぎないことを実感します。

列車の全景と先頭車両を見たいのですが、それだけの時間はなさそうです。

乗務員に出発時間を尋ねたものの、定められた時間が無いのか、知らないのか不明のようで、いい加減な返事でした。

こんな荒野に置いてきぼりにされてはかなわないので、大人しく列車に乗り込みました。

駅のすぐ裏には線路と並行するように、小さな飛行場の滑走路があるようです。

個室に戻ると、子どもたちが起き始めました。

そろそろ朝食の時間なので、皆で食堂車へ移動します。

朝食はAustralian breakfastです。

中身は、目玉焼きと、かりかりに焼いたbacon、Sausages(豪州ではsnagsと言います)、炒めたほうれん草と豆料理で、英国のFull English breakfastをちょっと簡素にした感じでしょうか。

卵とじゃが芋を焼いた香ばしい料理も選べました。

どちらも温かく、体の中から温まります。

Rawlinnaを過ぎると、Nullarbor平原に入ります。

Nullarbor平原は、豪州大陸南部にある広大な平原で、Nullarbor国立公園として保護されています。

南Australia州の中央部から西Australia州の南東部まで、豪州大陸の南端にある大きな湾のGreat Australian Bightの北に位置し、北部は南緯30度付近でGreat Victoria砂漠と接する砂漠気候の荒野で、東西約800km、南北約200~300km、面積約20万平方kmという途方もない広さです。

Nullarborの地名の由来は、Latin語のnullus(無い)とarbor(木)が組み合わされた言葉で、文字通り「木がなく」、赤土の平坦な荒野に低灌木とも呼べないような背丈の低い草が広がっています。

降水量はごく僅かで地表水はなく、乾いた石灰岩の台地のため植生は貧弱。

平原を東西に走る大陸横断鉄道と道路沿いに小集落がある以外はほぼ無人地帯です。

1841年に英国人の探検家Edward John Eyreが(1815~1901)西洋人として初めて横断しました。

このNullarbor平原、鉄道好きの間でよく知られている場所です。

ここには、鉄道として世界最長の直線区間があり、その距離は478kmにも及びます。

日本に当てはめると、直線距離で東京~姫路間、東京~盛岡間に相当する長さを 線路は東西一直線に延びています。

列車はそろそろ西Australia州から南Australia州へ州境を跨いだ頃でしょうか。

昼食の時間になりました。

風景を眺める以外の楽しみは三度の食事です。

毎回、美味しい食事が提供されるので、飽きることはありません。

眠い目をこすりながら、昼食をいただきました。

子どもたちは十分に寝て元気いっぱいですが、僕と妻は寝不足でとても疲れていました。というのも、列車がとても揺れるので、熟睡出来なかったのでした。

車両は約50年前に製造された、新しい技術が使われていない旧式の車両で、乗り心地はお世辞も良いと言えません。

それに加えて、線路状態が問題です。大陸横断鉄道の線路は日本の新幹線のように整備されていません。日本の在来線で言うと本線や幹線でなく支線扱いで、線路等級で言えば特別甲線や甲線ではなく乙線や丙線程度の路線なのです。そこを時速115kmもの最高速度で疾走するので、揺れない訳がありません。線路の継ぎ目では激しく揺れて、特に縦揺れが激しく気になります。

僕はかつて、寝台特急「日本海」に乗車したことがあり、羽越本線の乗り心地の悪さに閉口した記憶がありますが、Indian Pacificの揺れは比較にならないほど酷いものです。

高齢の乗客には体力的に厳しいものがあると思います。僕らと同乗していた90歳くらいの高齢者の心臓が止まらないことを密かに祈っていました。

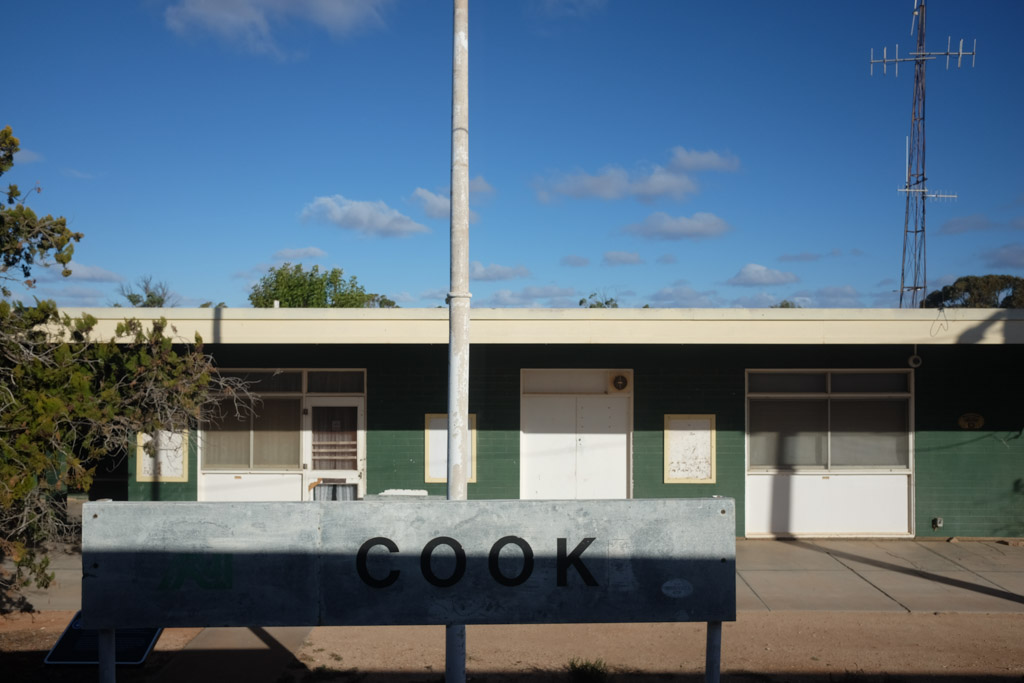

Cook, South Australia

Outback Experience

辺境の’Ghost Town’

Nullarbor平原を通過する途中の夕方頃、Nullarbor平原の東の端近くに位置するCookという辺境の小さな駅に1時間ほど停車します。

見渡す限り線路以外に何もない荒野の中に隔絶された、人口わずか2人という町です。

Cookから最も近い舗装された道路であるEyer Highwayまで105km、西Australia州と南Australia州の州境に位置する最寄りの町Euclaまで264kmもの距離があります。ちなみに、Euclaには給油所兼商店、Hotel、飛行場もありますが、人口わずか50人弱で町と呼べるか疑問です。

人口1万人以上の最寄りの比較的大きな町と言えば、人口1万人弱のPort Augustaまで826km、人口3万人弱のKalgoorlieまで862kmです。

Cookが人里からいかに隔絶された場所か分かります。

大陸横断鉄道の線路が繋がり、1917年にこの地に交換駅が出来たことでCookは発展し、Nullarbor平原の線路沿いにいくつかの町が作られました。

町が作られ人口が増えると、さまざまな施設が整備されていきます。

Cookの最盛期の住人は50人でした。

学校が建てられ、犯罪者を監禁する牢屋(独房)が2つも作られました。

50人中、2人の犯罪者というのは、すごい犯罪率です。

さすが流刑植民地の国というべきか…

駅の目の前に興味深い宣伝文句が書かれていました。

“If you’re crook come to Cook”

「もしあなたが詐欺師ならCookに来て」

かつてCookにあった病院の広告です。人口減少により存続の可能性が危うくなった病院が、人々に病院を利用してもらうために書いたそう。Cookとcrookを掛けているのでしょう。

Crookの意味は、辞書に「心が曲がった人、不正直な人、いかさま師、悪党、泥棒」とあります。

Outbackに住むにも、荒野では食料を自給できないことから、食料や生活必需品は全て鉄道頼み。鉄道工事従事者と沿線住民に物資を供給するために運行された列車は、Tea and Sugar Trainと呼ばれていました。Port AugustaとKalgoorlie間の孤立した町や集落で使用される物資の全てを提供した唯一の生命線でした。その列車には、銀行車両や最新の娯楽を届ける映画車両もあり、医療従事者も僻地診療を行いました。なんと、12月にはSantaを乗せたChristmas車両も運行されたそうです。

大陸横断鉄道の線路の脇には保線用の道路が並行して走っています。

また、CookからCook Roadという道路が、真南に一直線に延び、Eyer Highwayと南氷洋まで続いています。

道路は未舗装路で、整地などされていないので、Land Cruiserなどの4WDでも走破するのは難しく、途中で故障したら生命にかかわると思います。

ここでは、停車時間が長いので、車両の先端と機関車を見たい僕は、家族を誘って先頭車両まで歩きました。

夜と朝はとても寒かったのに、日中は冬と言ってもとても暑く、ちょっと歩くと汗をかきます。

数百metreも歩くと、ようやく機関車が見えてきました。

Platformからでなく、地上から列車を見るので、とても大きく感じられます。

機関車後部には、青色の塗装の上に、Indian Pacificの象徴たる翼を広げた尾長犬鷲が黄色で描かれています。

車両前部は黄色で塗装され、尾長犬鷲が青色で反転して描かれています。

この巨大な機関車に牽引され、4,000kmもの距離を旅することに感動します。

乗客同士で記念撮影を撮り合いました。

478kmにも及ぶという、どこまでも続いていそうな真っ直ぐな線路に旅情を感じると同時に、気象条件の厳しい荒野で鉄道敷設に携わった労働者の苦労が偲ばれます。

荒野に住む人々の生活を長期間にわたり支えてきたTea and Sugar Trainですが、鉄道が民営化されたことにより1996年に廃止され、それに伴い沿線の居住地も生活が立ち行かなくなり閉鎖されます。

Cookは1997年に閉鎖されました。

でも、鉄道の燃料補給施設や運転手の宿舎など、鉄道運行に必要な施設は存続し、鉄道維持にかかわる人が住んでいます。

現在も暮らす人はわずか2人で、現在はPerthとSydneyを週に1往復するIndian Pacificが水や食料などを届けています。

駅前に残された牢屋が、住民全員を収容できてしまうことに可笑しくなります。

乗客はCookから乗降車することは出来ませんが、一時停車中に下車することができ、住民が売る土産物も購入できます。

大陸横断鉄道でしか辿り着けない辺境の地Cookを訪れるのも乙なものです。

出発駅のPerthからここまで、1,523kmも旅してきました。

ここから、終着駅のSydneyまでは2,437kmもあります。

旅はまだまだ続きます。

車窓から眺める風景は典型的なoutbackです。

赤土に低灌木の荒野がどこまでも広がっています。

鉄道の沿線には、たまに放置され廃墟となった駅舎らしい建物などを見かけます。雨が極端に少ない気候のため、建築物の劣化も遅く、数十年や数百年後もそのままの姿で残っているかもしれません。

荒野の彼方に日が沈みます。列車は東西へ移動するので、朝日と夕日が見えにくいのが残念です。

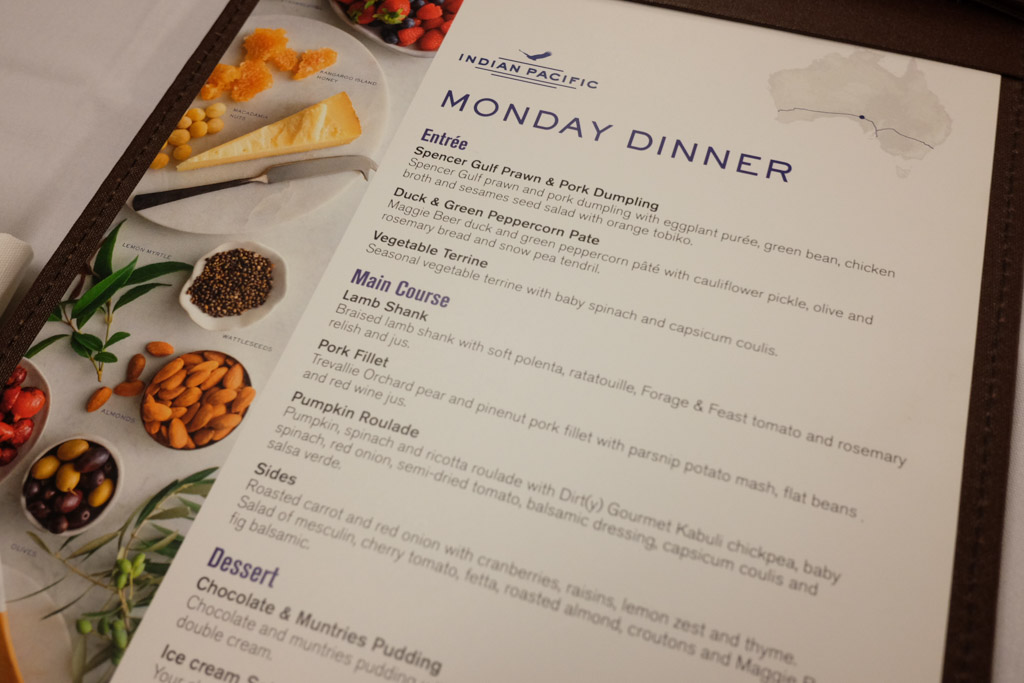

日が暮れると夕食の時間です。

普段は酒を全く嗜まない僕も、せっかくなのでwineを少しいただきます。

担当乗務員の彼女は、列車内で誕生日を迎えたそうで、お祝いの言葉と日本から持ってきた小さな折紙を贈ったら喜んでくれました。

長女のお菓子には、果物を追加してくれたりと、細やかな配慮があり嬉しくなりました。

食後には音楽家の演奏を楽しむことが出来ます。