旅の終わりに 豪州の心を歌う

G’day, mates!

I am leaving Australia to go back to my hometown Kurihara, Miyagi in Japan right now. I would like to thank all of you for taking such good care of me. You are the reason why I’m here. My family and I will cherish the great experiences and all the unforgettable memories we have had in the past two years in Australia and New Zealand. I hope I will see you guys again in the future.

Cheers,

豪州での2年間の任期(刑期!?)を無事に終え、今から帰国の途に就くに当たり、豪州から最後の投稿です。

2年間の他愛ない話に付き合ってくださってありがとうございます。

最後に、豪州への感謝の気持ちを込めて、ある歌を紹介し、歌が下手なので恥ずかしながら、友人の可愛いお嬢さんたちの力を借りて歌います。

豪州、本当に素晴らしい国でした。人々は明るく大らかで、生粋の豪州人は栗原の田舎の人々のようにとても親切にしてくれました。多文化主義が社会に浸透して誰にも住みやすく、Canadaと並んで僕の好きな国です。

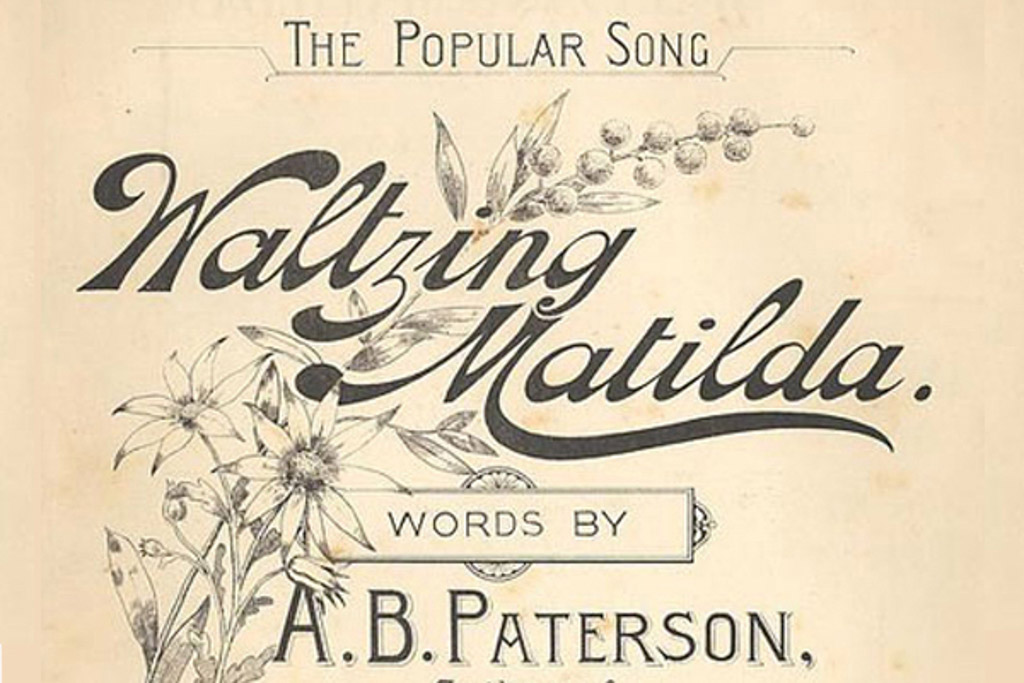

さて、豪州には「Advance Australia Fair」という格調高い国歌がありますが、1977年に国歌を決める国民投票で次点となり、実は国歌以上に有名で国民から愛されている「Walting Matilda」という愛国歌があります。

この歌は、Nicole KidmanとHugh Jackman主演の映画「Australia」や、豪州を舞台として第三次世界大戦後を描いたSF映画の傑作「渚にて」でもBGMとして効果的に使われていて、耳にしたことがあるかもしれません。主要な行事などで演奏されるほか、居酒屋でも歌われたりする人気の歌です。

曲名は「毛布と共に旅しよう」というような意味で、曲調は明るいものの、農場を放浪して働き歩く男が警察に捕まる前に自らの命を断つという悲しい内容です。

英国の流刑地だった豪州で培われた、権力に屈しないという豪州人の反骨精神と平等精神を表した、豪州人の魂がこもっている歌とも言われています。その歌詞は、Aussie slangという豪州独特の表現が散りばめられ、まさに豪州そのものです。

この歌の作詞者はBanjo Paterson(1861−1941)で、豪州の$10札に描かれていることでも知られています。1895年に書かれた「The Man from Snowy River and Other Verses」という農牧の生活を書いた詩集が有名で、僕は彼の作品に触れた時に、地元が誇る詩人、白鳥省吾にとても似ていると思い、親近感を抱きました。

このWalting Matildaについて、吉永小百合さんが著書の「街ものがたり」に書いているので転載します。

吉永小百合さん「街ものがたり」

ワルツィング・マチルダ

オーストラリアは、先住民アボリジニの国でした。18世紀後半、イギリスがこの大陸を犯罪者の流刑地としたときから、オーストラリアの歴史は大きく変わります。それから約一世紀後の19世紀半ばのころの、こんな伝説が残っています。

大平原の牧場に、スコットランドから美しい花嫁がやって来ました。ところが、新婚わずか3ヶ月ほどで夫の牧場主は急死してしまいます。悲しみにくれた彼女は、祖国へ帰ってしまおうかとも思いますが、夫の遺志を継いで、女ひとりここに踏み止まって牧場経営をはじめます。

当時のオーストラリアは、スワッグマンと呼ばれる放浪の男達が、マチルダと呼ばれる野宿用の毛布を背負って、牧場から牧場へと渡り歩いていました。スワッグマンのなかは、そうして気に入った牧場にそのまま居ついて働くものもいました。そんなスワッグマン達の間に、あの女牧場主は、母親のように優しい、という評判が立ちます。

そんなある日、大男のスワッグマンが現れました。女主人は、いつものように彼をもてなしました。男は女主人の優しさにふれて、ふるさとのスコットランドから、苦労してここまで流れてきたことを問わず語りに語ります。女手ひとつで自分を育ててくれた母が亡くなって、悲しみを断ち切るために、この新大陸へきたこと、などを。

そして彼は、この牧場で働かせてほしいと頼み、昼は力仕事を精一杯やり、夜になると、なつかしいスコットランドの歌を歌う毎日が続きました。

その歌の最後は決まって、「マチルダを背負って旅をしよう・・」というのでした。

ところが、十日ほどしたとき大男は突然、また旅に出るといい、朝もやのなかを去っていきました。

それから、数日後、騎馬警官が牧場にやって来ました。

「この先の牧場で大男のスワッグマンに羊を盗まれましてね。そいつは騎馬警官に追われて、この先の沼に身を投げて死んだのですけど、こちらは大丈夫でしたか」

女主人は信じられません。

「あの大男がそんな。羊泥棒だなんて、何かの間違いですわ」

女主人はそういうと、大男が死んだという沼のほとりへ急ぎます。ユーカリの木に囲まれた深い沼は、何事もなかったかのように静まりかえっています。風がユーカリの木の葉をゆらし、その音が、彼女には大男の歌のように聞こえました。

「マチルダを背負って旅をしよう・・」

マチルダを背負って旅をしよう、と歌う『ワルツィング・マチルダ』は、オーストラリアの国歌以上に、人々に親しまれている歌であり、オーストラリアを代表する歌として、百年以上も歌い継がれています。

オーストラリアに行って、初めてこの歌を聴いたとき、私は胸がいっぱいになりました。オーストラリアの人たちが明るく歌っているのになぜか哀しいのです。昔、過去をひきずってこの大陸にやってきた男達のせつない思いが、歌の中から静かに伝わってきました。