初日はGuadalcanal島の戦跡を巡ります。SydneyからBrisbaneを経由し、Solomon諸島のGuadalcanal島へ飛び、Honiara国際空港で案内人と待ち合わせ、餓島の第二師団の戦跡を巡り、首都のHoniaraに宿泊します。

07:30にSydney国際空港を出発するQantas QF506に搭乗するため、空港隣の宿に宿泊しました。帰国のため既に借家を引き払っていたからです。早起きして歩いて空港へ向かいましたが、歩道が少ないため苦労しました。いつもは本格的な撮影機材などで荷物がいっぱいですが、今回の旅は、治安の悪い地域へ行くことと、乗り継ぎ時の時間短縮と荷物の紛失などの面倒を避けるため、荷物は預入れしないよう最小限の手荷物にまとめました。

SydneyからBrisbaneへの飛行はすこぶる順調で、上空からの景色を楽しみました。帰国が近く豪州大陸の見納めが近いので、たくさんの風景を目に焼き付けておこうと、いつもより窓の外ばかり眺めていました。

Brisbaneで乗り継ぎの時間まで余裕があるので、空港でゆっくり朝食を摂り、10:00にBrisbaneを出発するHoniara行きのQantas QF379に搭乗します。Qantas便となっていますが、Solomon Airlinesによる運航でした。機材はA320で古さは否めませんが、Qantasと遜色ありません。目的地まで海上を飛行するので、南太平洋と雲を眺めながら時間を過ごしました。

Guadalcanal島はあいにく曇天で雨が降っているようです。上空から島の地形を見ておきたかったのですが、靄がかかり良く見えません。

飛行機は安定飛行で、所要時間は3時間弱でHoniara国際空港に到着しました。

Honiara国際空港は、当初日本軍によって建設されたLunga飛行場が原形です。この飛行場をめぐり、日米両軍が熾烈な戦闘を繰り広げ、米軍占領後はHenderson Fieldという名称に変わります。その後、同国の国際空港として、現行の名称に変更されました。現行の空港は日本の支援で建設されたものです。

Solomon諸島の概要

Solomon諸島は、西南太平洋のMelanesiaにある数百もの島からなる国家で、豪州の北東、Papua New Guineaの東方に位置しています。

1568年に西班牙人が初めて渡来し、Guadalcanal島で発見した砂金をSolomon王の財宝だと思い込み、Solomon諸島と名付けました。1893年に英国の植民地となり、1942年に日本軍に占領されましたが、その直後に日米両軍による激戦で米軍が勝利し占領しました。1976年に自治権を獲得し、1978年に英連邦加盟国(Commonwealth of Nations)かつ英連邦王国(Commonwealth realm)の一国として独立しました。

面積は約3万平方kmと岩手県の約2倍、首都はGuadalcanal島にあるHoniaraで、Guadalcanal島の面積は5,336k平米、東西160km、南北48kmです。

第二次世界大戦前まで、この島には人がほとんど住んでなく、北に位置するTulagi島が中心でした。

人口は約65万人で、構成する民族はMelanesia系が約93%、Polynesia系が4%、Micronesia系が1.5%を占め、公用語は英語です。

気候は熱帯性で、日中の平均気温は約28℃、水温は26~29℃です。

経済は、自給自足的な経済で、主要な輸出品は材木、coconut、copra、鰹と鮪などの魚で、主要な貿易相手国はMalaysia、日本、台湾です。国家財政は破綻状態にあり、後発開発途上国に指定されています。日本はかつて最大援助国でしたが、現在の最大援助国は豪州です。

1人あたりGDPは最新の情報によるとUS$2,197で、192国(地域)中142位。日本はUS$39,304で26位です。

戦史

Guadalcanal島の戦い(Battle of Guadalcanal)は、1942年8月7日から1943年2月7日にかけて、日本軍と連合軍が同島を巡って激しい消耗戦を繰り広げた戦いです。

1941年12月に始まった大東亜戦争は、真珠湾の奇襲をはじめ緒戦の快進撃により向かうところ敵なしの日本軍は、戦線を急拡大しましたが、1942年6月のMidway海戦で手痛い敗北を喫しました。

Guadalcanal島は連合軍の米豪両国を結ぶ線上に位置することから、この島を攻略することで米豪両国の連携と補給を分断できると考えた日本軍は、海軍の飛行場設営隊が1942年6月16日にGuadalcanal島に上陸させ、Lunga飛行場を建設し、突貫工事により8月5日に完成しました。

豪州と南太平洋の島嶼部を日本反撃の足掛かりにしようと考えていた米国は、すぐに同島攻略を決定し、米軍海兵隊1個師団を派遣します。8月7日に同島へ上陸した米軍約1万1千人は、少ない日本軍守備隊に奇襲攻撃をしかけ、完成したばかりの飛行場を占領しました。

日本軍は同飛行場を奪還するため、中国戦線で名を上げた陸軍屈指の精鋭部隊である一木支隊の先遣隊916名を派遣し、同隊は8月18日に無血上陸に成功するも、圧倒的な火力を持つ米軍に阻まれ部隊は壊滅。次いで、川口支隊3,500名、海軍陸戦隊500名を逐次投入するものの失敗しました。その後、第二師団と第三八師団を順次上陸させ死闘を繰り返したものの、物量に勝る米軍に敵わず、補給の続かない日本軍は激しい消耗戦により苦しみ、甚大な被害が生じます。大本営は12月末に奪回作戦は不可能と判断し、同島の放棄と撤退を決定しました。

最終的に投入された日本軍兵士約3万6千人に対し、米軍は日本軍撤退時に約4万4千人と、兵力に極端な差があった訳ではありません。しかし、制空権と制海権を米軍に奪われた日本軍は、輸送力不足から補給が続かず、食料や兵器が極端に不足し、戦闘どころではない状況でした。

1973年2月からの同島撤退作戦「ケ号作戦」で陸軍約9,800人、海軍約830人が救出されましたが、同島での戦死者は陸軍約2万800人、海軍約3,800人にも上りました。実際の戦闘で亡くなった兵士は5~6千人と言われているような地獄の惨状です。もともと食糧の乏しい熱帯の島で、多くの将兵が戦死より餓死と病死を遂げたため、餓島と呼ばれるようになりました。

陸軍の餓島奪回作戦に並行して6次の海戦も行われましたが、艦船と航空機の損害も大きく、この敗戦により南太平洋地域の日本軍の戦線は大きく後退し、連合軍の反撃が開始されました。

祖父の体験

僕の祖父が関わったのは同島撤退作戦「ケ号作戦」で、救出された兵士の惨状は、言葉にできないほど悲惨だったそうです。

運よく救出された兵士は、飢餓と栄養失調、病気(malariaなどの熱帯病)で衰弱し、骨と皮だけに痩せ細り、人の手を借りないと歩くこともままならぬ状態でした。

日本軍は極端な食糧不足から、蛇や蜥蜴、鼠、蚯蚓、蛆虫など島で食べられるものは何でも口にしたそうです。

日本軍が行動した地域では、爬虫類と両生類等を悉く食い尽くし、日本軍が去った地には蛇も蜥蜴も全く目にすることはなかったという惨状でした。

祖父が所属した第2師団は、開戦当初は第16軍隷下の師団として、Indonesiaの中心の島であるJava島攻略戦に参加し、1942年8月に第17軍に編入され、餓島の奪還作成に投入されました。上陸時に10,318名だった人員は、同島撤退時には2,647名まで減少し、実に4分の3もの兵力を失ったという痛ましい結果です。戦死するならまだしも、病死や餓死の方が多かったという事実に衝撃を受けます。祖父によると、Java島では食糧がふんだんにあり、日本本土よりも恵まれていたと言いますが、餓島では天国から地獄に落とされたようなものでした。

餓島での敗戦は、その後の太平洋の島嶼部での悲惨な戦闘と玉砕の始まりで、日本が敗戦へと突き進む決定的な転機になった戦いであったことは疑いありません。想定以上の勝利により戦線を急激に拡大し、戦略なしに場当たり的な作戦を立案し、情報収集と兵站を疎かにし、共同作戦を行うべき陸海軍の不協和音により、前途有為な若者たちの尊い命が餓島だけで約2万5千人も犠牲となりました。その中には祖父の戦友で、同じ地域から出征した方もいらっしゃいました。

祖父は幸運にも生還することが出来て、僕の父が生まれ、僕も生を受け、こうして祖父の過去を振り返ることが出来ます。その時代、心ならずも日本から遥か遠方の地で命を落とすことになってしまった将兵の無念はいかばかりだったでしょう。犠牲となった日米の将兵たちが帰還し生命を繋いでいたら、その生命の広がりは数百万人もの眷属となっていたに違いありません。

第2師団の足跡を訪ねて

空港で待ち合わせた現地人のguideと会えて、さっそく慰霊の旅に出発します。

第2師団に関係する場所を訪ねたいと要望していたので、希望通りの場所を効率的に巡ってもらえるよう予定を組んでもらいました。

最初に向かったのは、飛行場から真南の方向へ直線距離で1.5kmくらいにある丘陵で、日本軍が「ムカデ高地」と名づけ、米軍は「血染めの丘」と呼んだ場所です。

Guideが運転する車は、この国には不釣り合いなほど豪華に見える、最新型に近いToyota Land Cruiser Pradoです。車自体の乗り心地は良いものの、道路は未舗装で至る所に穴が空き、極端に悪い路面状況が続きます。小舟で時化にあったように揺られ気分が悪くなります。Squallと思われる豪雨が突然降り始め、道路はあっという間に川のような状態になりました。道路脇に点在している民家はどれも粗末な造りで、湿気を避けるためか高床式住宅になっています。

ムカデ高地、血染めの丘(Bloody Ridge)

飛行場から5〜6km走り、なだらかな坂道を登り終わると目的地にすぐ到着しました。この国は麻剌利亜(malaria)危険地帯です。Malariaは蚊が媒介するので、蚊に刺されないよう肌の露出を可能な限り避けるための服装と帽子を身にまといましたが、車から降りた瞬間に数匹に刺されてしまい焦ります。Guideに聞くと、住民も平均して年に1回は罹患して苦しむのだそうです。Vaccineが未だ開発されていないので対症療法しかなく、危険地帯に住む人々の苦しみは将来もずっと続きます。

ムカデ高地は草原が広がっています。米軍による大量の砲撃を受け、地形が変化し、樹木が育たなくなってしまったそうです。

高地から南西方面の右手に見る白い筋はLunga川です。この川は飛行場の西端をかすめて海に注ぎ、この川の周辺で日米が血みどろの消耗戦を繰り広げました。

丘の中央部に第二師団勇会建立の白い慰霊碑がありました。

第二師団は飛行場を奪還するため、米軍に見つからぬように上陸地点から密林の中に「丸山道」を人力で切り開き、飛行場の南側にあるこの丘陵まで行軍しました。

昭和17年10月24日、第二師団が総攻撃を敢行したものの、全滅に近い結果となりました。米軍の海兵隊は苦戦のすえ日本軍を攻撃を撃退したものの、高原は血に染まり、米軍は血染めの丘(Bloody Ridge)と呼び、丘陵の登り口には米軍による慰霊碑が立っています。第二師団の慰霊碑の隣に、かつては川口支隊の慰霊碑が建立されましたが、Solomon Kitano Mendana Hotelに移動されたそうです。

Solomon平和慰霊公苑

首都Honiara市内から標高約400mのAusten山の方角へ向かい、車で約10分ほど走ると、同山中腹の小高い丘に「Solomon平和慰霊公苑」があります。

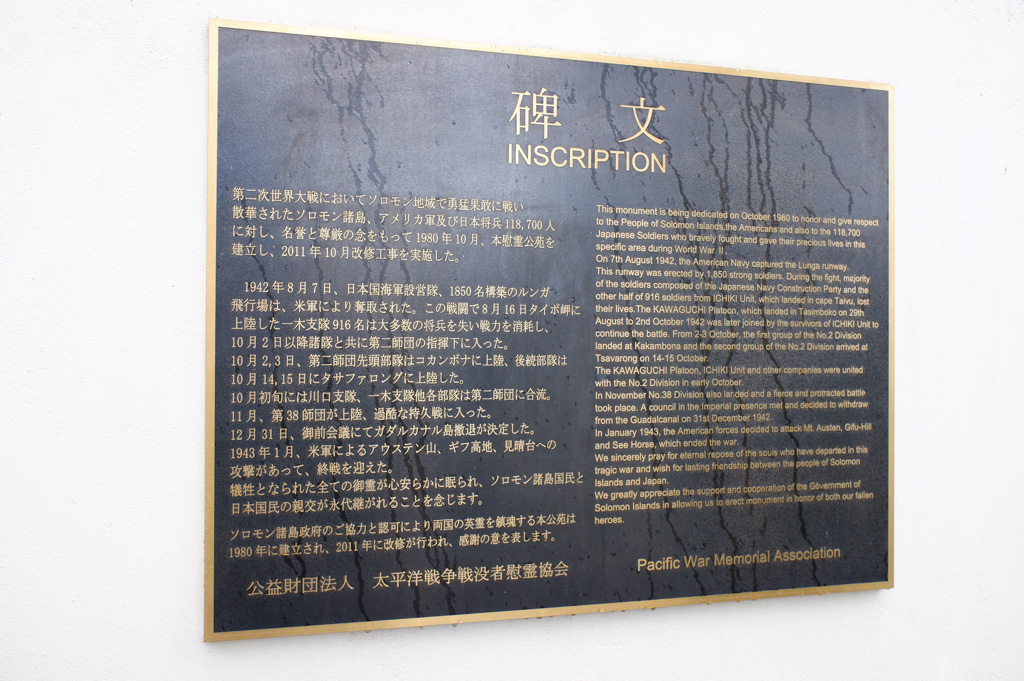

1980年(昭和55年)に財団法人南太平洋戦没者慰霊協会(現太平洋戦争戦没者慰霊協会)が、戦争で犠牲となった全ての戦死者を追悼し、平和を祈願するため、各方面からの浄財により大きな慰霊碑を建立しました。餓島には幾つかの慰霊碑が存在しますが、この公苑はその規模から同島を代表する慰霊の地となっています。

ここはとても見晴らしの良い場所で、餓島の北西部を広く見渡すことが出来ます。第二師団等日本軍の上陸地点から、首都Honiara市内、激戦地となったHoniara国際空港周辺とGifu高地、海軍が大消耗戦を繰り広げたIron Bottom Sound(鉄底海峡)と海峡越しにTulagi島を望めます。山側に目を向けると、日米両軍が死闘を繰り広げた、Austen山から歩兵第228連隊と歩兵第124連隊による激戦地となったGifu高地を通りKukumまでの道筋などが一望できます。

この日は雨交じりの曇天だったので、眺望は良くなかったのですが、晴れていればSolomon海が一望できたはずです。

大東亜戦争当時、Solomon諸島はまだ独立しておらず、餓島には住民もほとんど住んでおらず、この地域の中心は北方に位置するTulagi島でした。

Honiara市郊外には民家が点在していますが、どれも粗末な高床式の住居で、住環境も整備されておらず、日本との国力の違いを見せつけられます。

この海域では、大日本帝国海軍と連合軍の海軍が数次にわたって大消耗戦を繰り広げた結果、夥しい数の両軍艦船と航空機が沈みました。特に主戦場となった島の北西海上に浮かぶSavo島周辺海域の海底は、鋼鉄の残骸により埋め尽くされていることから、鉄底海峡と呼ばれるようになったのです。

平和慰霊公苑は塀に囲まれ施錠されており、管理者の鍵がないと入れないようになっています。

広い敷地内の中央部には、真っ白な慰霊碑と銅像が建っています。

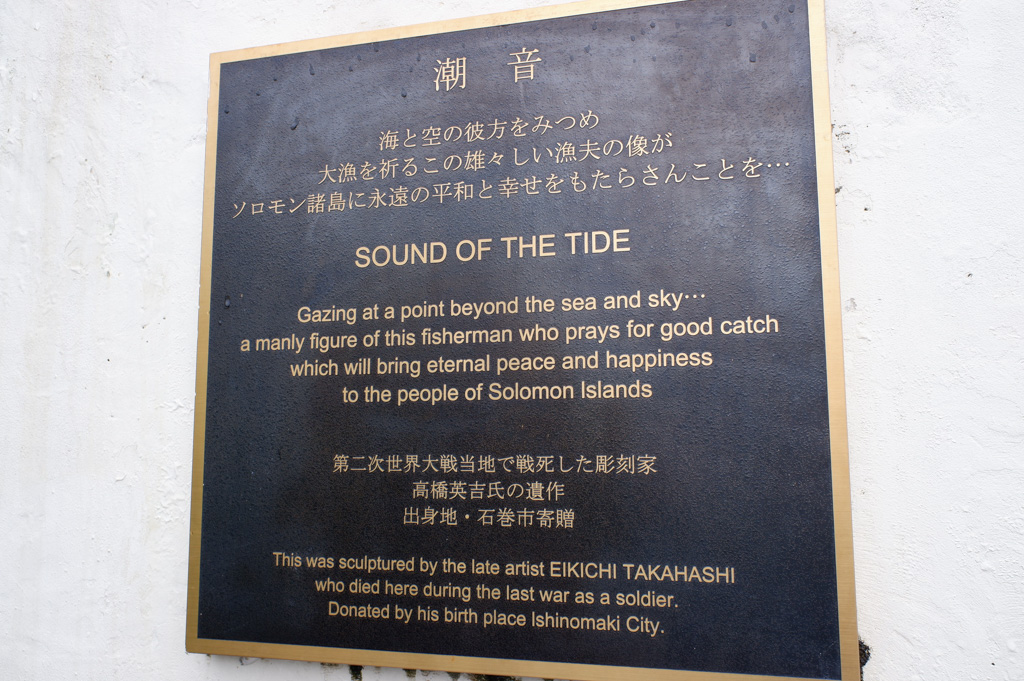

この銅像は、東京美術学校(現在の東京藝大)で木彫を学び、彫刻家として将来を嘱望されたものの、餓島で戦死した宮城県石巻市(牡鹿郡石巻町湊本町)出身の高橋英吉氏の作品「潮音」像です。

同氏の遺作で、出身地の石巻市が寄贈し、この公苑と像の建立式典には、同氏の未亡人と娘さん、故郷石巻の方々も出席されたそうです。

この作品は、同氏が南氷洋の捕鯨船で働いた体験を基に生まれそうです。像の碑文には日本語と英語で「海と空のかなたをみつめ 大漁を祈る雄々しい漁夫の像が ソロモン諸島に永遠の平和と幸せをもたらさんことを…」と彫られています。

余談ですが、この公苑と像は盗賊に荒らされ、銘鈑と「潮音」像は盗難に遭いました。Solomon諸島は1978年の独立後、内戦が勃発し治安が悪化。真っ白な慰霊碑は落書きで汚され、北京五輪開催等により金属価格が高騰した時期には、産業が少ない同国では日本人が設置した慰霊碑の銘鈑などの金属類までもが目をつけられ、転売目的で盗まれたのだそうです。幸いこの像は重すぎて運びきれず、遺棄されたところを発見され、元に戻されました。なんとも残念な話です。

それから、餓島にある日本軍の慰霊碑は遺族会や戦友会が維持していますが、遺族や関係者の高齢化が進み、維持が困難になりつつあるようです。日本政府の慰霊碑等に関する方針は、戦域一方面につき1基の原則があり、南太平洋のこの戦域ではRabaulに設置されています。

Tassafaronga Point(Bonegi Beach)

1942年10月に第二師団が、同年11月に第三八師団が上陸した地点を訪れました。日本人はTassafaronga Pointと呼びますが、現地ではBonegi Beachという名前が定着しています。

海岸からすぐのところに、広川丸と鬼怒川丸いう日本軍の輸送船が擱座し沈んでいます。鬼怒川丸の船体の一部は海面から出ており、広川丸は海面下3mから斜めに横たわっているそう。

舟艇の残骸もありました。近くには米軍戦車もあります。

この場所は、今では現地人の憩いの場所となっており、慰霊に訪れた者や観光客が潜水を楽しむことも出来ます。両船は朽ち果てて、珊瑚が船体を覆っていますが、今でも重油が浸み出ているのだそうです。

Lunga飛行場奪還のため進軍した一木支隊が、米軍海兵隊の守備陣地に正面から突入し、待ち伏せに遭った反省を踏まえ、第二師団は飛行場の背後を衝く攻撃を計画しました。そのため、同師団が密林に切り開いた道が、同師団長の丸山政男中将の名前にちなみ「丸山道」と呼ばれています。案内人から「丸山道」の道筋などを教えてもらいました。

住民の暮らし

Solomon諸島は国連により世界で最貧国の部類に属すると位置付けています。

住居は高床式の簡素なもので、道路、水道、電気など先進国では当たり前の社会の基盤となる公共設備が十分に整備されていません。

幹線を走ると、道の脇では個人経営者が食物を並べています。売られている野菜の多くは芋類のようでした。でも、沿道から耕作地は見当たりませんでした。地味が肥えていない同島なので、日本軍も悲惨な目に遭った訳ですが、さすがに自生しているものを採取するだけとは思えません。

野菜類の他には、Metal barrelを輪切りにした簡易的な焼き台で、魚や肉を焼いて売っている店もありました。

海に囲まれているため魚は豊富そうでした。体格は立派な人が多く、食べ物には不自由していない印象を持ちました。

僕は旅をする時、基本的に訪問した土地の住民が日常的に食べている食材を用いた料理を食べるようにしています。でも、この島では衛生面が心配で、この先の行程も考えて諦めました。

宿泊施設は、首都中心部にある同国で唯一の日系の宿です。日本人の職員が常駐しているので安心して滞在できました。宿の飲食店で和食をいただけますし、案内人の手配等もしてくれるので、英語が苦手な方でも安心して滞在できると思います。

首都の治安は、僕が車窓からざっと見た限り、それほど悪くないという印象を持ちました。夕食前に散歩したかったのですが、宿の職員から夜間に一人で外出することは危険だからと止められました。首都でも電気と湯が使える宿は数少ないのだそうです。

現地の料理を諦め、夕食は僕には珍しく宿の飲食店で、久しぶりに和食を食べました。一週間以内に帰国するというのに、焼き魚定食を見たら食べたくなったのです。

宿泊地 Solomon Kitano Mendana Hotel

所在地 P.O. Box 384, Mendana Avenue, Honiara, Solomon Islands